第51回日本てんかん学会学術集会

開催日:11月3日~5日

開催場所:京都国際会議場

晴天に見舞われた秋空の下で、

京都大学、池田昭夫先生が主催する第51回日本てんかん学会が京都国際会議場で開催され、

ミユキ技研はgtec社と共同で展示を行いました。

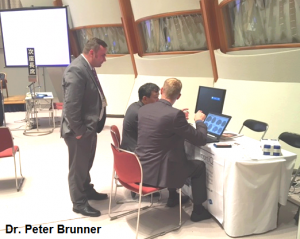

ポストコングレスで発表するgtec社のKapeller氏と

CortiQに関する講演を行った米国アルバニ大学のBrunner先生

記・白澤

2017年11月7日

記事一覧

開催日:11月3日~5日

開催場所:京都国際会議場

晴天に見舞われた秋空の下で、

京都大学、池田昭夫先生が主催する第51回日本てんかん学会が京都国際会議場で開催され、

ミユキ技研はgtec社と共同で展示を行いました。

ポストコングレスで発表するgtec社のKapeller氏と

CortiQに関する講演を行った米国アルバニ大学のBrunner先生

記・白澤

2017年11月7日

弊社が入っているビルで消防訓練がありました。

訓練だとわかっていても、サイレンの音はドキリとします。

エレベーターを使用せずに階段でビルの外に出て

点呼をとったり 消火器の使用方法等を教わったりします。

一年に一度 しっかりと訓練をして

いざというときに慌てないようにしましょう。

記・三代川

2017年10月19日

お酒のおつまみといえば、落花生ですよね。

その落花生は土の中で育つというのはご存知でしょうか。

落花生はスイートピーのような形の可憐な黄色い花を咲かせます。

花が枯れると、そこから 子房柄(しぼうへい)

と呼ばれる足のようなものがグングン伸びてきます。

伸びた子房柄は畑の土に尽きささり、地中へ潜っていきます。

そして土の中で子房柄の先端が膨らみ、落花生の実になります。

落花生は9月中旬から10月下旬頃が収穫時期です。

炒ってあるピーナッツも美味しいですが

堀りたてを塩茹でした「茹で落花生」も

おつまみに、おやつに、ほっぺが落ちるような美味しさです。

この時期は農協等で生落花生が売っていますので

是非 ご家庭で茹でてみてはいかがでしょうか。

記・三代川

2017年10月10日

天然氷 とは 冬の寒さで自然に凍った氷のことです。

日本では現在8箇所で採氷されています。

時間をかけて少しずつ凍った天然氷は、冷凍庫で一気に凍らす氷とは全く違い、

不純物の入らない まろやかでやさしい舌触り、すっとした口解け、

大変美しく美味しい食べ物です。

ここ数年 かき氷ブームだといわれています。

各地で天然氷を使用したかき氷のお店があります。

天然氷をフワッと羽のように削り、

生の果実を使用したシロップをかける、贅沢な贅沢なかき氷。

昔の屋台のかき氷とは全く違う食べ物です。

地球温暖化が進むと 冬に採氷が出来なくなります。

いつか食べることが出来なくなってしまうかもしれない天然氷。

今 食べられる時代に感謝をして

美味しく召し上がってみてください。

記・三代川

2017年10月4日

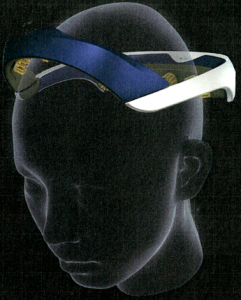

今年もCEATEC(家電見本市)でミユキ技研の技術が紹介されています。

昨年に引き続き、

10月3日から幕張メッセで開催されているCEATEC会場の東海光学(株)ブースにおいて、

ミユキ技研が開発に協力したヘッドセット型脳波システムが、

昨年よりデザイン・性能とも進化して紹介されています。

これは国の革新的研究開発推進プロジェクト(ImPACT)に参加している、

自然科学研究機構生理学研究所、東海光学株式会社、日本医科大学、

株式会社ミユキ技研の共同研究の成果です。

記:ながお

2017年10月3日

8月30日~9月1日の3日間 東京大学駒場キャンパスにて

KOUDOU 2017合同大会が開催されました。

本大会は前回開催のAnimal 2011から6年ぶりの大会だそうです。

弊社は初参加で 小型軽量無線 8ch生体アンプポリメイトminiと

獣医師、霊長類の脳のサージェリー用ナビゲーション装置BrainsightVETを展示しました。

本学会は動物の行動に関する学会でポスター発表数は266

対象動物は 犬や猫は勿論、

牛・馬・ヤギ・人・チンパンジー・ニホンザルの霊長類から

ラット・マウス等のげっ歯類、

ゴキブリ・シロアリ・ミツバチ等の昆虫、ヤモリ等の両生類、

カラス・燕・鶏・シジュウカラ等の鳥類、

海ではイルカ・シャチ、イカ、ウミウシ・シオマネキ等 多種多様の発表がありました。

どれも興味をそそる内容ばかりでした。

ミツバチの雄の合コンの話や グッピーとカダヤシ間の種間セクハラ

私が特に驚いたのはシジュウカラが文法を操る事が出来る!動物だったということでした。

シジュウカラは異なる意味を持つ単語(鳴き声)を一定の語順に組合せ、

より複雑な情報を伝える事が出来る人間以外の唯一知られている動物だそうです。

(表題はシジュウカラは初めて聞く文章も正しく理解できる)

T.F

2017年9月5日

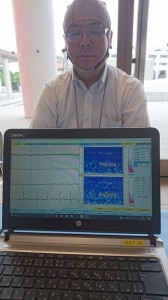

2017年9月1日・2日と玉川大学のベートーベンの銅像が見守る

University Concert Hallにて開催された研究会で機器展示として参加しました。

メイン会場の正面受付前の広い会場を囲むように展示ブースが設けられており、

多くの研究者の皆様にお立ち寄り頂く事が出来ました。

年内には出荷を予定している新製品の生体アンプ PolymateProを始め、

PolymateMini、及び関連のオプションユニット類、

電気刺激装置としてSoterix社製の装置を出展しました。

PolymateMiniを装着しての脳波計測では、CD法を用いた周波数解析をリアルタイムで

DSA表示されるソフトをご案内しました。

無線のトリガーユニットも珍しく、面白いと言って頂けました。

また一年後に同場所にて開催されるとの事で、

また参加させて頂きたいと感じさせてくれた研究会でした。

記・澤野

2017年9月4日

8月24日(木)~26日(土)の3日間

中京大学名古屋キャンパスにて「第11 回 Motor Control 研究会」が開催されました。

弊社では、モバイル系の装置(eegosports、ポリメイトPro、ポリメイトミニ)などの展示を行いました。

今回、参加者は120名ほどで、いつもより少なく感じましたが

参加者の大半は若手研究者なので、ポスター会場では活気に溢れていました。

これからも、若手研究者の力になれるよう頑張りたいと思います。

時間のある時、大学の近くを散策していると300年以上もの歴史のある興正寺があり、

5重塔と7.1mある釈迦牟尼大仏は、圧巻でした。

来年は、上智大学で開催されるそうです。

記・大山

2017年8月28日

私たちは6月に西表島で仲間川マングローブクルーズを楽しみました。

マングローブ とは河口汽水域の塩性湿地に成立する森林の総称です。

マングローブとは総称で 西表島で見たマングローブは

オヒルギ、メヒルギ、ヤエヤマヒルギ、ヒルギダマシ、ヒルギモドキ、マヤプシキ、ニッパヤシ

で構成されています。

これだけの種類のマングローブは 日本では西表島でしか見ることが出来ず

「仲間川天然保護区域」として国の天然記念物に指定されています。

日本では守られているマングローブですが

世界的には開発による伐採が問題となっています。

しかし2004年のスマトラ島沖地震以降、

マングローブによる津波被害の軽減の効果が認められたため

マングローブの再生への関心が高まっているのも事実です。

記・三代川

2017年8月21日

八重山諸島土産の定番 といえば 星砂 だと思います。

6月に社員で八重山諸島に行った際に

竹富島で星砂を拾いました。

星砂とは大型の単細胞有孔虫の殻なので 生き物の抜け殻です。

西表島の北の浜では 生きている星砂が海藻についているのが見えます。

また星砂にはいくつか種類があり

カルカリナ[Calcarina] という丸い形で 太陽の砂 と呼ばれるものや

バキュロジプシナ[Baculogypsina]というとがった突起の 星の砂 等があります。

その他にも 扁平な円盤状のゼニイシ や 貝殻 サンゴ等で星砂は形成されています。

お土産で星砂をもらったら 是非よーーーく見てみてください。

3種類くらい発見出来ると思います。

記・三代川

2017年8月18日